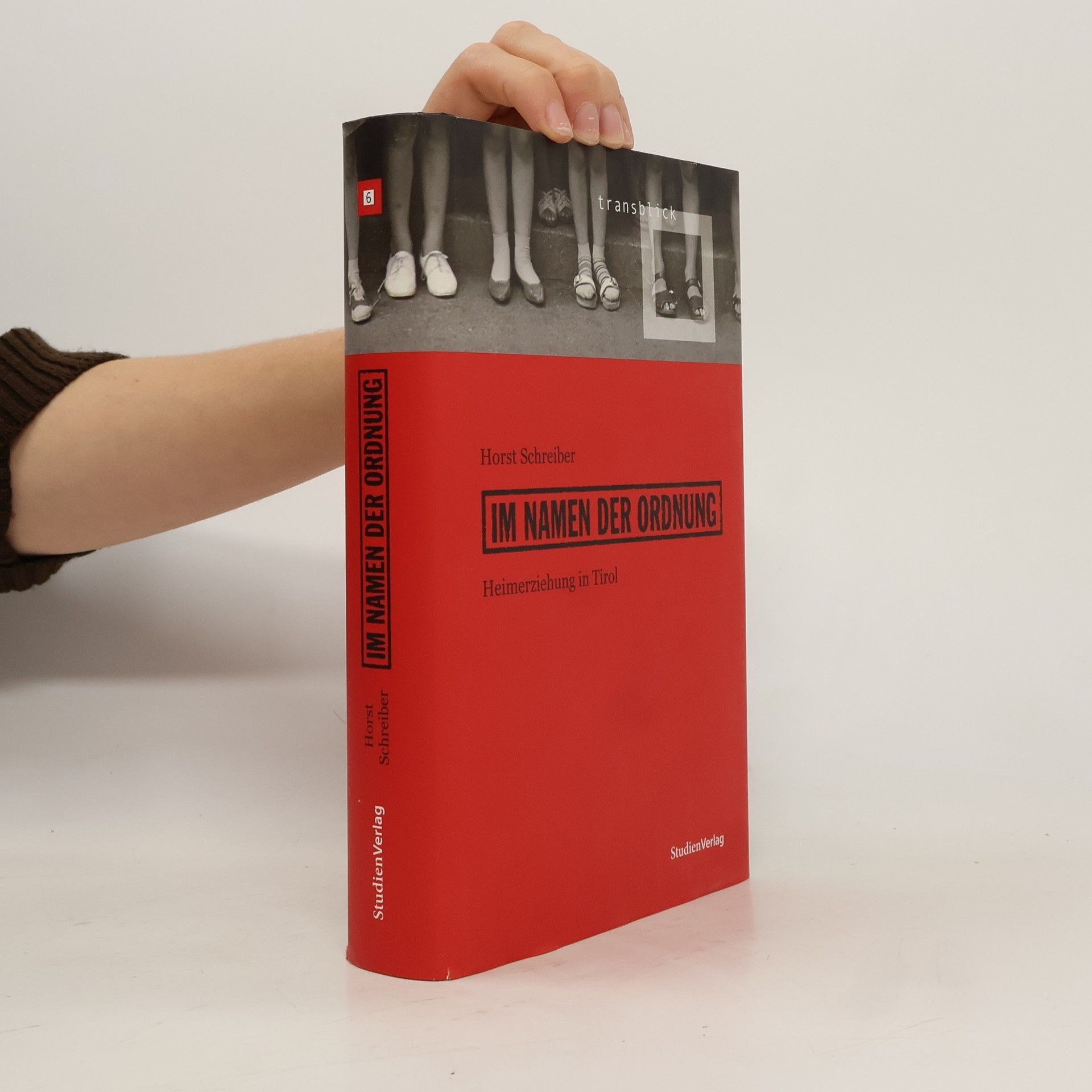

Die Lager von Schwaz 1944 - 1988

- 284 Seiten

- 10 Lesestunden

1944 bauten die Nationalsozialisten zwei Kilometer im Inneren des Bergwerks der Stadt Schwaz eine Fabrik. Ausländische Zwangsarbeiter fertigten in dieser Messerschmitthalle Teile des Düsenjägers Me 262. In eines der Schwazer Zwangsarbeiterlager sperrte die französische Militärregierung ehemalige Nazis ein. Sie nannte das Lager „Oradour“, nach jenem Ort, wo die SS Hunderte ermordet hatte. 1948 bevölkerten Vertriebene und Geflüchtete das Lager, ab Herbst 1954 randständige, wohnungslose und armutsbetroffene Menschen. Aus „Oradour“ wurde St. Margarethen, aus dem Flüchtlingslager die Märzensiedlung: ein Schandfleck vor den Toren der Kulturstadt Schwaz. 1988 entfernte ihn die Gemeinde – 44 Jahre nach dem Erstbezug des Lagers in der NS-Zeit. Die Lager stehen nicht mehr, die Erinnerungen verblassen, die Erzählungen stocken, was bleibt, sind Gerüchte. Das Buch von Horst Schreiber stärkt das Gedächtnis und ermutigt zu sprechen. Nicht nur über die Nazizeit.