Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Eva Horn untersucht das Klima aus einer sinnlichen, kulturellen und historischen Perspektive. Sie verbindet Wissen über Klima mit Kulturen und zeigt deren Einfluss auf Körper und Seele. Ihre Essays verknüpfen Wissenschaft, Literatur und Kunst und bieten eine politische Perspektive auf die Klimakrise.

Eva Horn Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

Warum wir unsere Zukunft schwarz malen Unsere Gegenwart gefällt sich darin, Zukunft als Katastrophe zu denken, in Kino, Wissenschaft und Literatur. Eva Horn geht der Geschichte und den Motiven dieses modernen Katastrophenbewusstseins nach. Sie legt dabei die biopolitischen Konflikte frei, die in den Untergangsszenarien – von der Verdunklung des Globus über den Atomtod bis zum Klimawandel – ausgetragen werden. Sie zeigt aber auch, wie in den Rufen nach Sicherheit und Prävention Fiktionen wirksam sind, die man als solche begreifen und analysieren muss. Die künftige Katastrophe zu entziffern bedeutet nämlich immer, eine Geschichte schon zu Ende zu erzählen, die sich erst noch ereignen soll. »Wer gelernt hat, die Werke der Literatur genau zu lesen, das führt Eva Horn mit ihrer Studie eindrucksvoll vor, der hat auch eine Chance, die Legenden und Fiktionen genauer zu erfassen, die in der Politik verbreitet werden.« Der SPIEGEL über »Der geheime Krieg« von Eva Horn

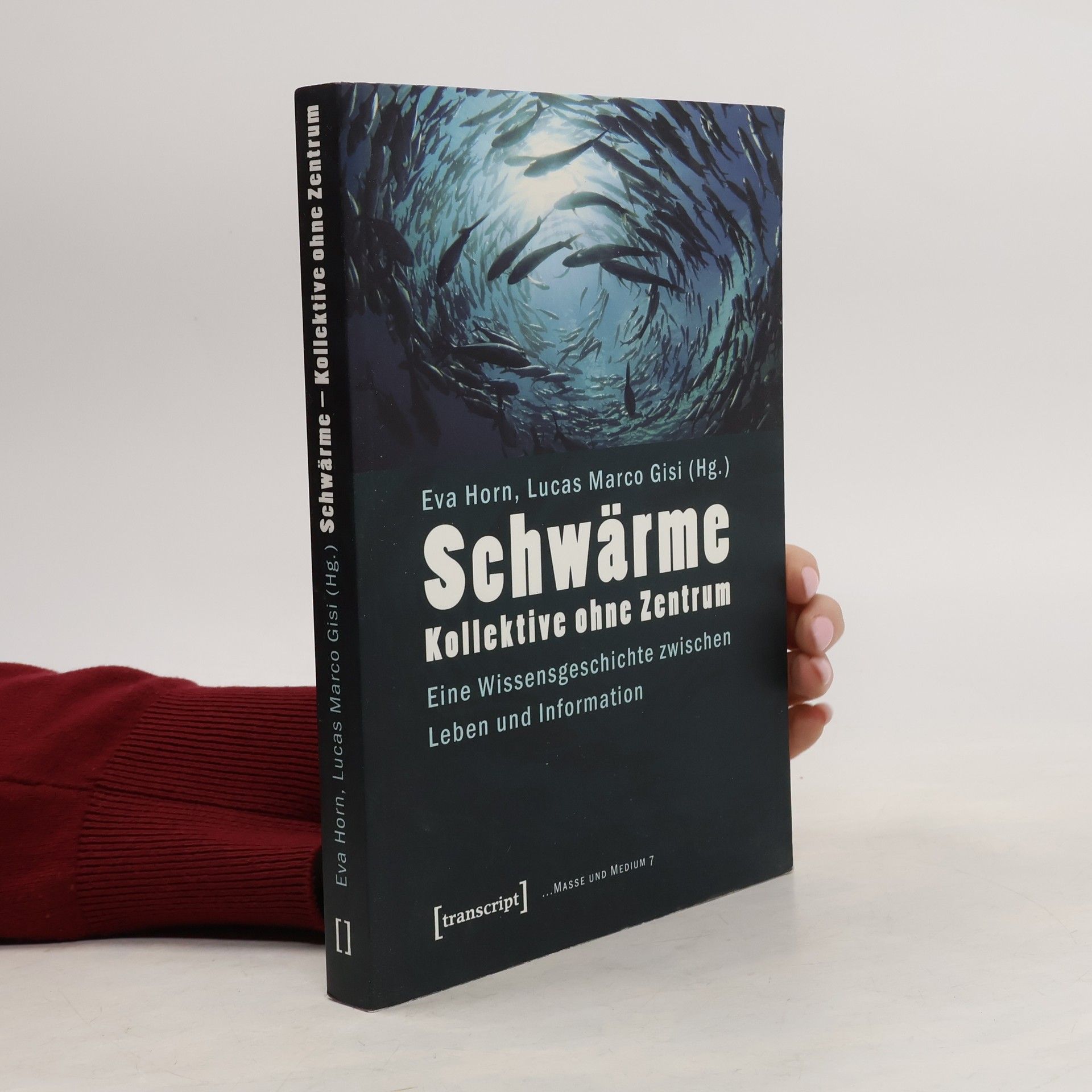

Schwärme - Kollektive ohne Zentrum

- 275 Seiten

- 10 Lesestunden

Schwärme haben Konjunktur. Ihr Versprechen liegt in einer Organisation, die eine radikale Alternative zu den traditionellen Formen des Politischen, des Denkens und Rechnens darstellt. Sie sind Modelle alternativer Steuerungslogiken. Als Kollektive ohne Zentrum sind sie freier, kreativer und effizienter - aber auch bedrohlich und unkontrollierbar. Der Band liefert Elemente einer Wissensgeschichte des Schwarms - von der Ameisenforschung bis zur Computersimulation. Die Beiträge fragen nach der Epistemologie des Schwarms zwischen Leben und digitaler Technik und zeichnen die Geschichte der Übertragungen zwischen Tier-Kollektiven und Menschen-Gemeinschaften.

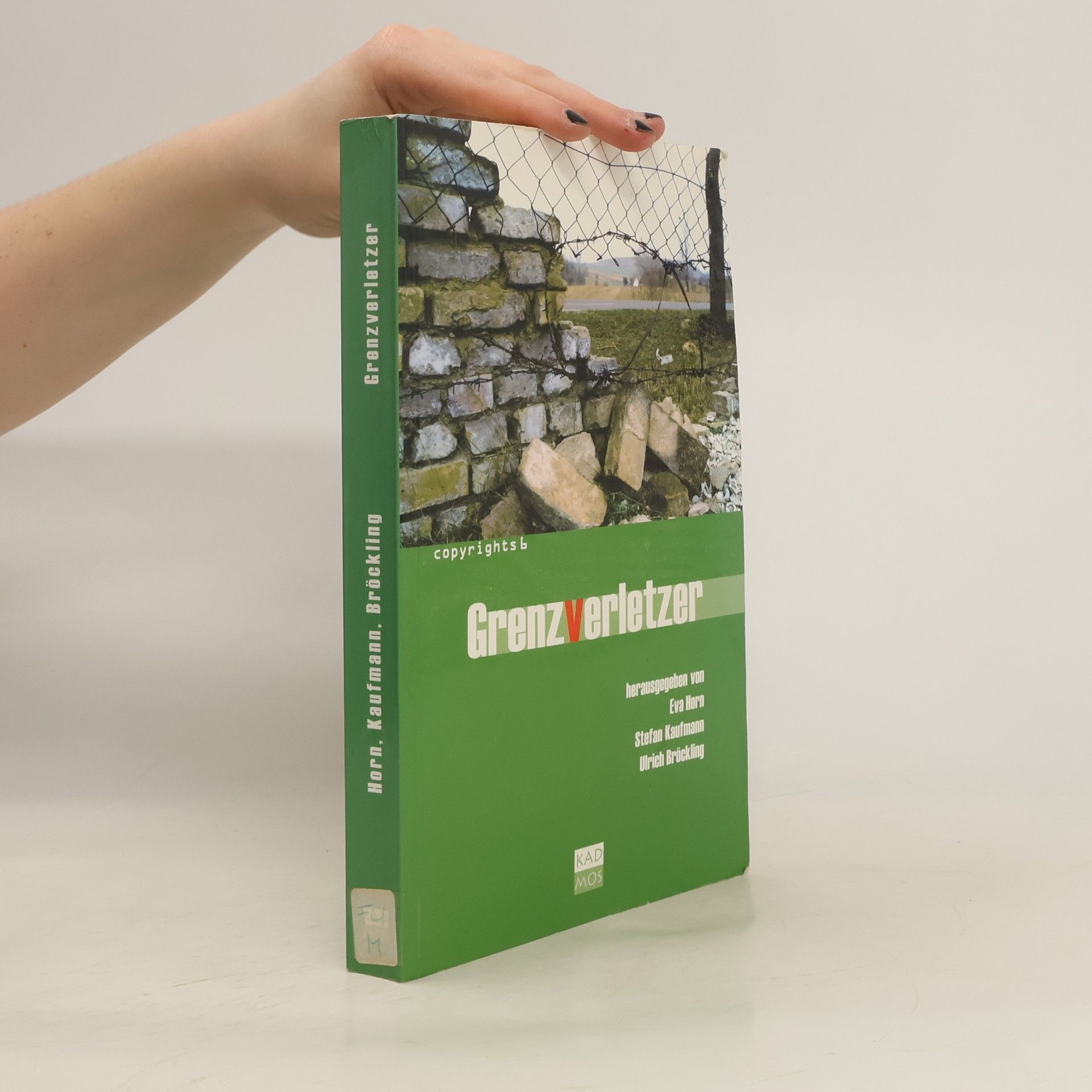

Grenzverletzer

- 272 Seiten

- 10 Lesestunden

Grenzen produzieren nicht nur Staatsbürger und Ausländer, Immigranten und Emigranten, Ausgewiesene und Abgewiesene, sondern auch Grenzverletzer, die sich aus den unterschiedlichsten Gründen der Limitierung ihrer Bewegungsfreiheit widersetzen und das staatliche Gebot „Halt, nicht weiter!“ ignorieren. Dieser Band untersucht unterschiedliche Typen des Grenzverletzers, vom Schmuggler über den Flüchtling bis hin zum Luftpiraten. „[.] ein sehr lesenswertes Buch [.]. “Grenzverletzer" ist ein nostalgisches und zugleich brandaktuelles Buch, keine historische Chronik, sondern eine Kollektion sozialer Spezies', unter denen einige längst ausgestorben sind, andere ihrem Zenit noch entgegensehen.„ (Süddeutsche Zeitung) “Bei diesem Buch handelt es sich mithin um politische Bildung im besten Sinne." (Neue Gesellschaft - Frankfurter Hefte)

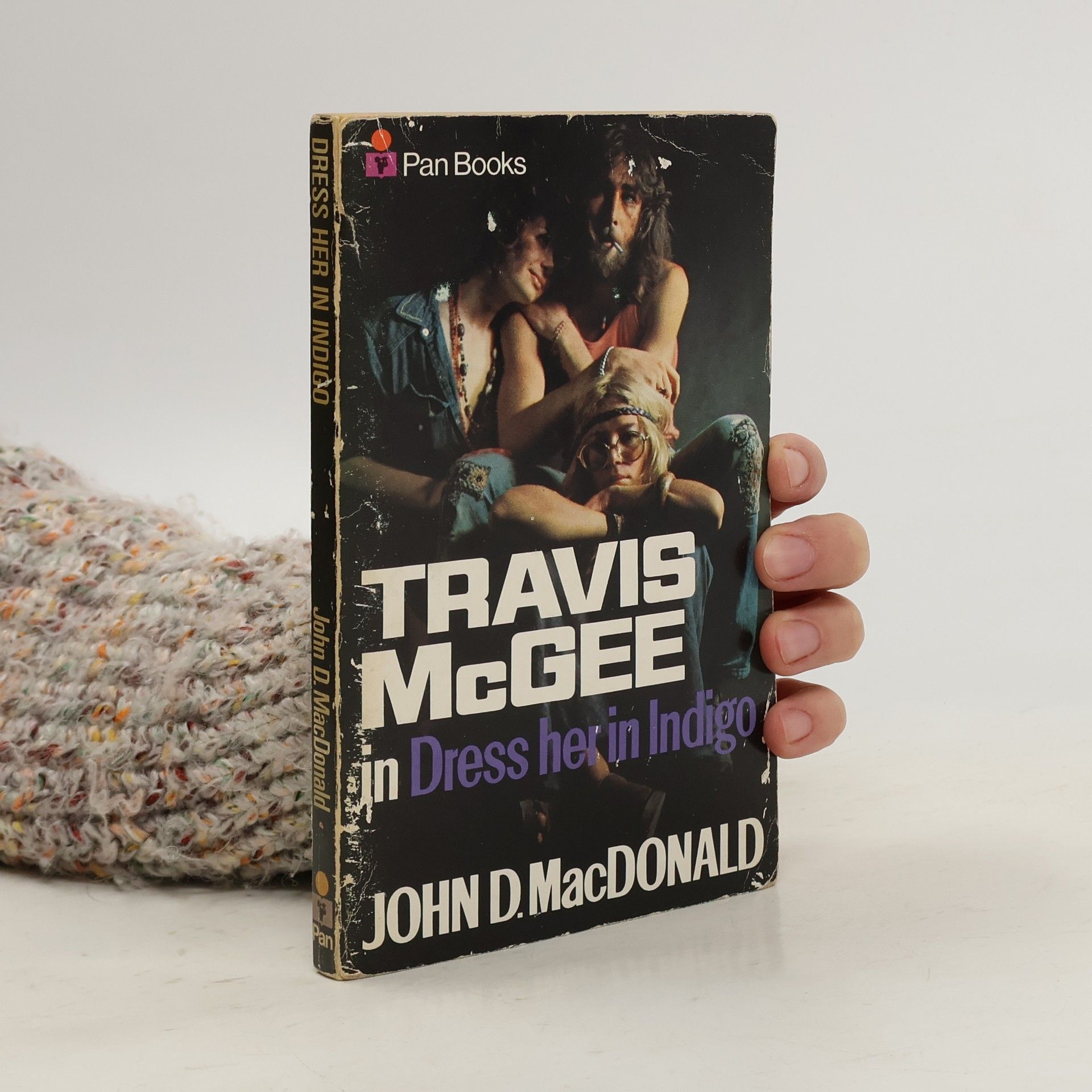

Dress Her in Indigo

- 176 Seiten

- 7 Lesestunden

"To diggers a thousand years from now...the works of John D. MacDonald would be a treasure on the order of the tomb of Tutankhamen." Kurt Vonnegut, Jr. A wealthy old man laid up in the hospital is desperate to understand the last months of his daughter's life before she was killed in a car crash in Mexico. It was puzzling. She'd cleaned out her considerable bank account, left Miami and hadn't been heard from again. Travis McGee ventures into the steep hills and strange backwoods of Oaxaca through a bizarre world of dropouts, drug freaks, and kinky rich people--and begins to suspect the beautiful girl's death was no accident....