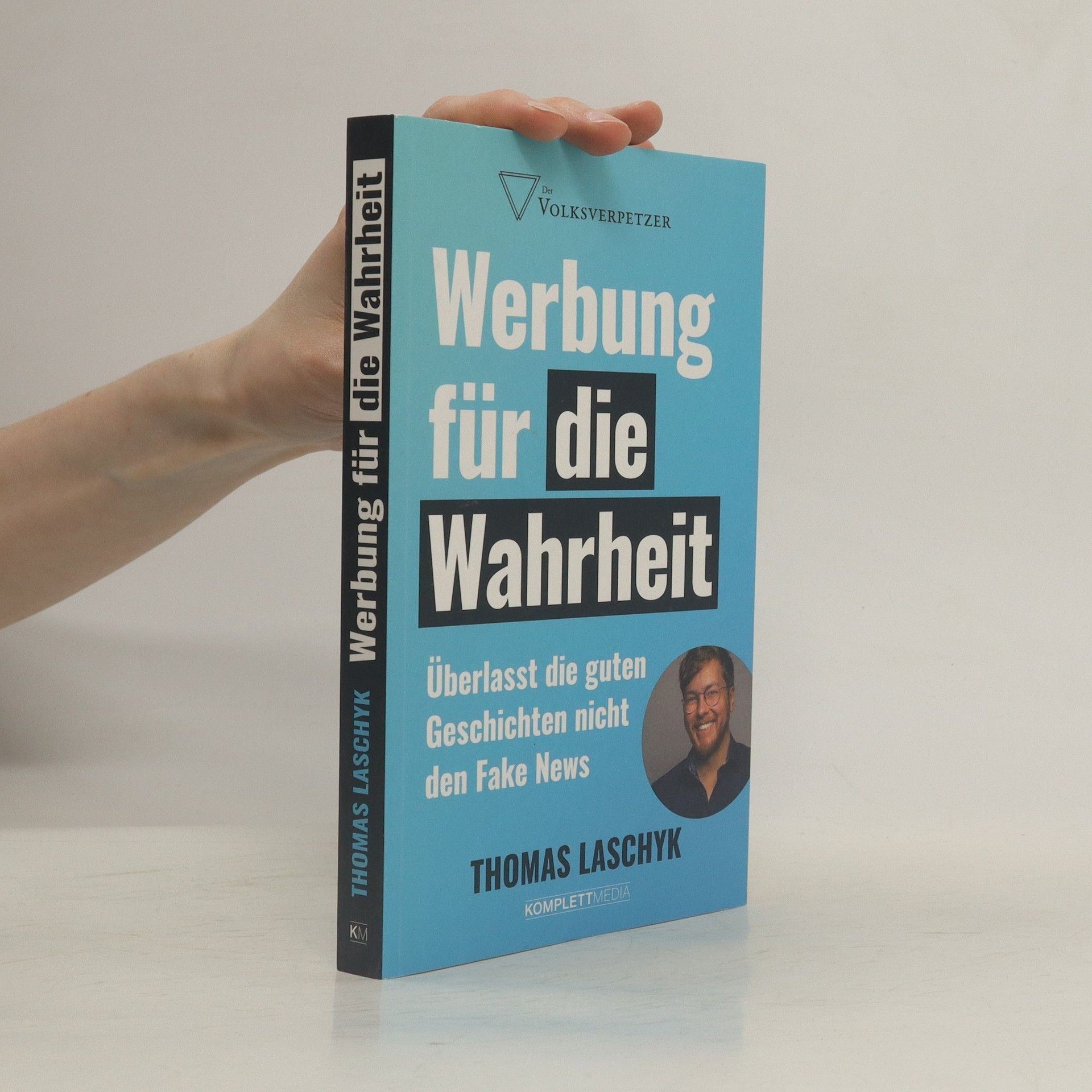

Keine Demokratie ohne Fakten! Wir alle fallen auf Fake News herein. Sie kommen oft als gute Geschichten daher, die in unser Weltbild passen. Aber wie gehen wir damit um, dass rechtsextreme Parteien und gewisse Boulevard-Medien das systematisch nutzen, um Desinformation zu verbreiten? Wie verhindern wir, dass Fakten keine Rolle mehr spielen und es keine Konsequenzen hat, wenn man einfach behauptet, was man will? Dieses Buch zeigt, warum Fakten, Wissenschaft und zuverlässige Quellen in der Meinungsbildung an Bedeutung verlieren. Auf gewohnt unterhaltsame und verständliche Weise zeigt der Gründer des »Volksverpetzers« Thomas Laschyk, warum Fake News so erfolgreich sind und wie wir lernen können, Fakten genauso viral zu verbreiten. Wir alle können Teil der Lösung sein und für die Wahrheit kämpfen in einer Welt, in der Geschichten wichtiger sind als Belege. Mehr Wahrheit erzählen, weniger Lügen widersprechen!

Thomas Laschyk Bücher