Wer ist Kalligaro? Ein Flaneur, ein Betrachter, ein Liebhaber seiner Stadt Budapest, ein Freund bestimmter Cafés und des Kognaks, ein Mann der Frauen. Ein sonderbares, zwiespältiges Individuum, sowohl in der Provinz als auch in der Großstadt beheimatet; ein Eremit und ein Erleidender historischer Verläufe. Er hat Krieg, Judenverfolgung, Diktatur und Reformdiktatur erlebt und die Wende zur Demokratie hinter sich gebracht. Gleichzeitig ist er ein Handelnder: Dissident, Stadtplaner, Politiker, Dichter, Wortführer und Präsident verschiedener Akademien; ein Reisender zwischen New York, Berlin und Ky? to. Kalligaro spiegelt György Konráds Lebensweg wider, jedoch in einer fragmentierten Form. Die Lebensgeschichte entfaltet sich in über 200 kurzen Erzählungen, Beobachtungen und Reflexionen und präsentiert sich als mosaikartige Autobiographie, künstlerischer Selbstversuch und Schatz an Aphorismen. Es ist ein Vademecum der stoischen Lebenskunst, eine Zeitreise zwischen Gestern und Morgen, ein Geschichts- und Geschichtenbuch des 20. Jahrhunderts, ein Buch der Epiphanien und eine musikalische Komposition. Ein Reflexionsepos in der europäischen Tradition von Rousseau, Rilke, Valéry, Pessoa und Benn. Vor allem jedoch ist es ein Buch des Lebens.

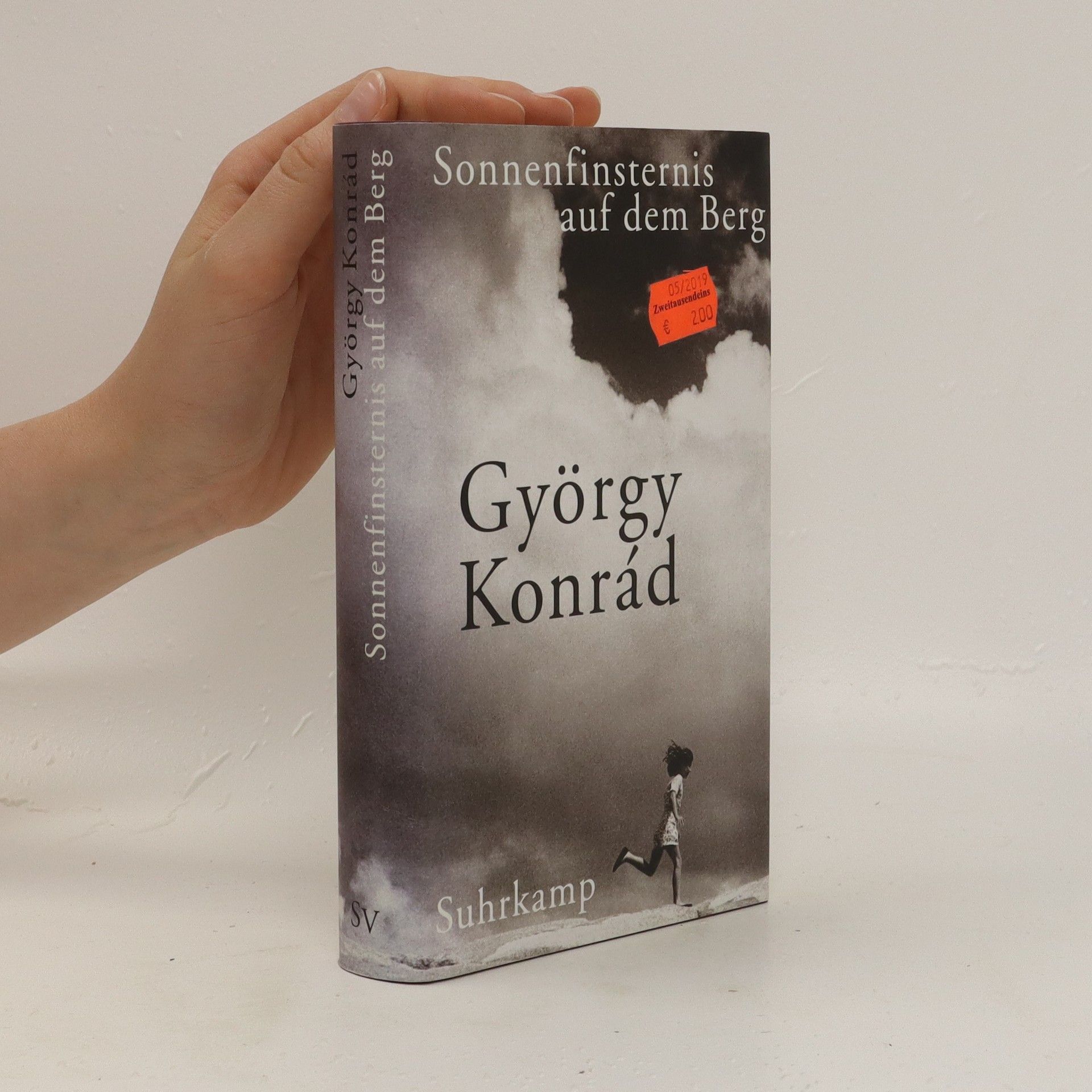

György Konrád Bücher

György Konrád war ein ungarischer Romanautor und Essayist. Seine Werke behandeln häufig Themen wie Identität, Schuld und soziale Unterdrückung, angesiedelt vor dem Hintergrund historischer und politischer Ereignisse. Konráds Stil zeichnet sich durch intellektuelle Tiefe und scharfe Beobachtung der menschlichen Psyche und sozialer Strukturen aus. Seine Schriften bieten den Lesern eine kritische Perspektive auf die moderne Gesellschaft und ihre komplexen Herausforderungen.

Ein König, vom Herrschen angewidert, verspürt plötzlich Lust, sich unter sein Volk zu mischen. Ein bekanntes Märchenmotiv. Nur ist der "König" diesmal ein Fürsorgebeamter und sein "Volk" die Klientel des Sozialamtes. An einem scheinbar normalen Arbeitstag besucht der Beamte die Wohnung von Selbstmördern, die dort ein Kind hinterlassen haben. Er beschließt, Beruf und Familie den Rücken zu kehren und bei dem Kind zu bleiben. Die Sorge für dieses Kind soll ihm Eintritt verschaffen in die Gesellschaft, über der er bisher gestanden hat. Der das Elend verwaltete, entschließt sich, das Elend zu teilen. Seine Revolte währt indes nicht lange. Er bekommt Besuch von seinem Stellvertreter im Amt, der ihm schließlich mit geschlossener Anstalt droht. Der "König" kehrt heim: "Ich bin kein Märtyrer. Ich habe Angst." Sein mühsam kaschierter Rückzug verrät, daß hier jemand ein Besucher bleiben möchte, der sehr genau weiß, daß er eigentlich kein Besucher mehr sein darf, sondern zu handeln hat.

György Konrád wurde am 2. April 1933 in der Nähe von Debrecen als Sohn einer jüdischen Familie geboren. 1944 entging er nur knapp der Verhaftung durch Nationalsozialisten und ungarische Pfeilkreuzler, die ihn ins Konzentrationslager Auschwitz deportieren wollten. Mit seinen Geschwistern floh er zu Verwandten nach Budapest, wo sie unter dem Schutz der Helvetischen Konföderation lebten. Diese Erfahrungen schilderte er in seinen Büchern Heimkehr und Glück. Konrád studierte in Budapest Literaturwissenschaft, Soziologie und Psychologie bis zum Ungarnaufstand 1956. Von 1959 bis 1965 arbeitete er als Jugendschutzinspektor und veröffentlichte erste Essays. Ab 1965 war er Soziologe für Städtebau am Budapester Institut und Planungsbüro. Sein Romandebüt erschien 1969. Nach dem Erfolg seines Erstlingswerks widmete er sich der literarischen Arbeit und plädierte in seinen Essays für ein friedliches Mitteleuropa. Als Demokrat und Dissident zählte er neben Václav Havel und Milan Kundera zu den bedeutendsten Stimmen vor 1989. Zwischen 1978 und 1988 durfte er nicht publizieren und reiste stattdessen durch Westeuropa, Amerika und Australien. Das Publikationsverbot wurde 1989 aufgehoben.

Glück

Roman

"Am 19. März 1944, als die Deutschen Ungarn besetzten, war ich elf Jahre alt. Wovor wir bisher nur Angst gehabt hatten, war nun eingetreten." Lakonisch und ausdrucksstark erzählt Konrád György von einer jüdischen Kindheit in Ungarn währen des Zweiten Weltkriegs.

Der Ich-Erzähler T., ein 55-jähriger Intellektueller, sitzt in einer Nervenheilanstalt,in die er auf eigenes Betreiben eingeliefert wurde. Dort denkt er über die Geschichte seines Lebens nach. Als Student in der illegalen kommunistischen Bewegung aktiv, ist T. 1942 verhaftet, von den ungarischen Faschisten gefoltert und an die Ostfront geschickt worden. Es gelingt ihm, die Fronten zu wechseln, so dass er 1945 als sowjetischer Offizier nach Budapest zurückkehrt. Dort steigt er zum angesehenen Politiker auf, gerät jedoch 1949 in das Räderwerk der >>Säuberungswellen<< und Schauprozesse. Während des Volksaufstands von 1956 steht er auf Seiten der Revolutionäre und wird deshalb nach dem Zusammenbruch des Aufstands erneut verhaftet und gefoltert. T. wendet sich von Staat und Opposition ab, verschreibt sich dem Überleben als einzigem Gebot. In den 1960er Jahren beginnt er mit gesellschaftswissenschaftlichen Forschungen, welche die Aufmerksamkeit der Geheimpolizei auf sich ziehen; er wird erneut verhaftet. Schliesslich zieht er sich in die Heilanstalt zurück, wo er sich jeder Verantwortung enthoben glaubt. Wieder entlassen, wird T. trotz weiterer persönlicher Grenzerfahrungen klar, dass er das Leben keinesfalls aufgeben will.

Steinuhr

Roman

Ein kriminalistisch angelegter Lebensroman. Janos Dragoman ist ein romantischer Abenteurer; seinen Sehnsüchten gibt er nach, unterwirft sich in seiner Lebensfreude keinen Zwängen. Im Rentenalter sucht er nach einem Zuhause, der Wanderer ist einsam, es verlangt ihn nach Zuneigung. Doch dann stellt das Schicksal ihm eine Falle: Drei Morde wider Willen begeht er. Dragoman bestraft sich selbst - mit Schweigen, Geisteskrankheit, einem simulierten, stummen Selbstmord.

Ein halbes Jahrhundert ist seit Kriegsende vergangen, und György Konrád (geboren 1933), erinnert sich eines Stücks Kindheit, der Zeit, als er elf Jahre alt war. Da verließen der Junge und seine Schwester Eva zusammen mit der Tante das Haus in Budapest, über dessen Toreinfahrt der Judenstern nun verschwunden war. Sie machten sich auf den Weg zu dem entfernten Ort, wo sie zu Hause waren, ins Haus der Eltern. Die Reise dauerte eine Woche lang, ich reiste nicht, ich fuhr nach Hause, das war nicht mehr die Flucht, das war die Heimkehr. Die Suche nach dem verlorenen Paradies.