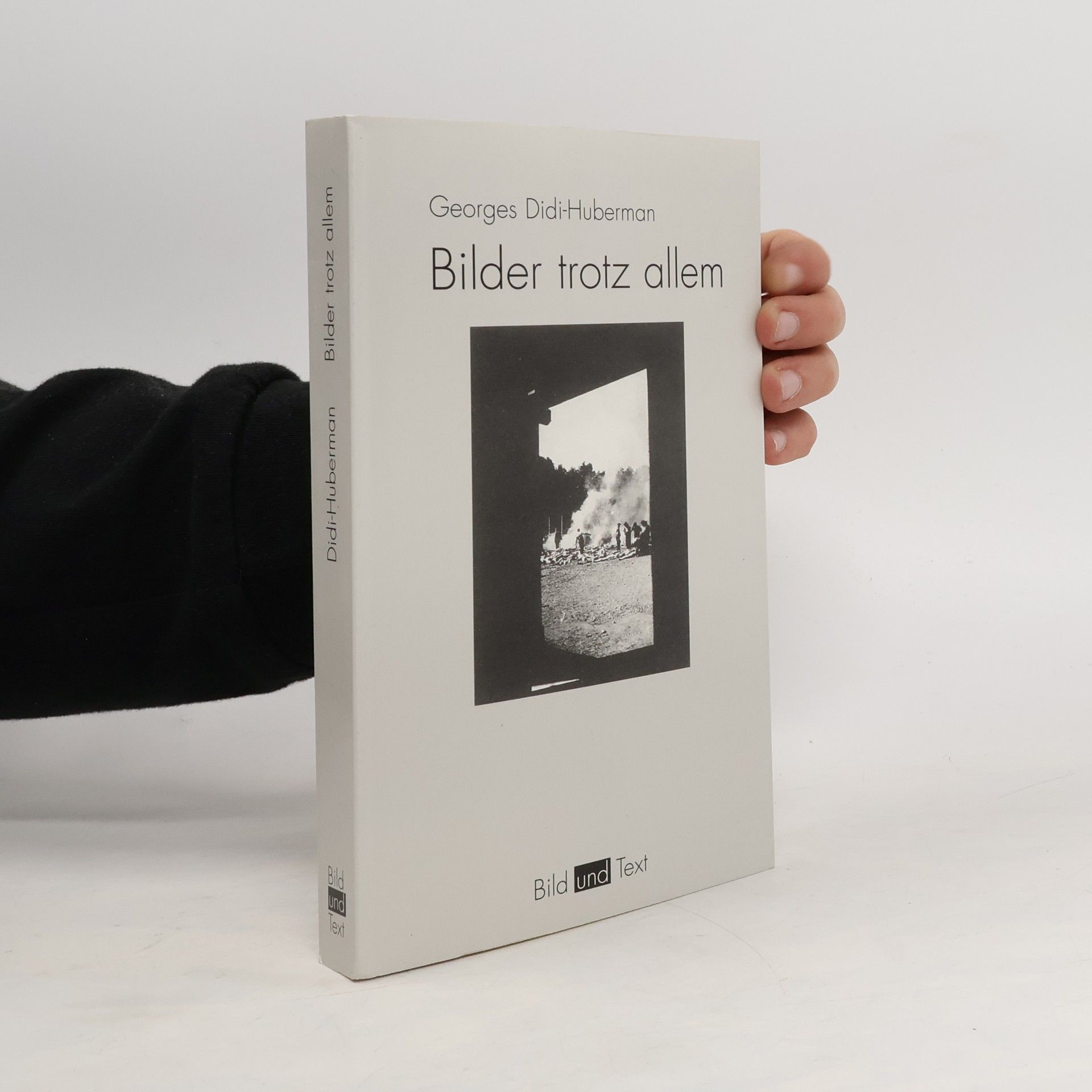

Obrazy navzdory všemu

- 266 Seiten

- 10 Lesestunden

V srpnu 1944 se členům osvětimského Sonderkommanda podařilo tajně vyfotografovat proces vyhlazování, v jehož samém jádru byli uvězněni. Zanechali po sobě čtyři fotografie. Georges Didi-Huberman se ve své knize pokouší jednak vylíčit peripetie, kterými museli tajní fotografové projít, jednak vytvořit fenomenologii pořízených snímků a pochopit jejich nutnost, jež platí dnes stejně jako tehdy. Vychází přitom ze zkoumání podmínek, za nichž lze v oboru historie využívat vizuální prameny. Své úvahy pak završuje filozofickou kritikou myšlenky nepředstavitelnosti, s níž je šoa často spojováno. Pokouší se tedy vymezit, nakolik je zkušenost táborů navzdory všemu představitelná, a lépe tak pochopit hodnotu obrazů v dějinách.