Der Schriftsteller Mizuno erzählt von einem perfekten Mord, wobei das Opfer ein ihm bekannter Kollege ist. Nach der Abgabe seines Manuskripts entdeckt er, dass der echte Name des Kollegen in den letzten Kapiteln verwendet wurde, und versucht, dies zu korrigieren. Doch es ist zu spät, und Mizuno gerät zunehmend in den Bann der Vorstellung, dass ein realer Mord, inspiriert von seinem Buch, geschehen könnte, was ihn zum Hauptverdächtigen machen würde. In seiner Verzweiflung sucht er nach einem Alibi und trifft auf eine deutsche Prostituierte, die er verfolgt, bis sie ihn in ihr Leben lässt. Bald stellt sich jedoch die Frage, ob er nicht selbst das Opfer ist. Die Ereignisse um Mizuno sind so dubios, dass seine Glaubwürdigkeit als Erzähler stark leidet. Während er versucht, dem Schattenmann zu entkommen, der vom Verlag geschickt wurde, um seinen nächsten Roman zu überwachen, stirbt der in seinem Buch ermordete Kollege tatsächlich. Die Situation eskaliert, und Mizuno sieht sich mit der Realität seiner eigenen Erzählung konfrontiert. Der Roman, der 1928 als Fortsetzungsroman erschien und erst 1999 in Buchform veröffentlicht wurde, ist ein herausragendes Beispiel für die Erzählkunst Tanizakis, eines der bedeutendsten japanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.

Jun'ichirō Tanizaki Bücher

Jun'ichirō Tanizaki war ein japanischer Autor und eine Schlüsselfigur der modernen japanischen Literatur. Seine Werke tauchen oft in dunklere Aspekte der Sexualität und destruktive erotische Obsessionen ein, während andere subtil Familiendynamiken inmitten der rasanten gesellschaftlichen Veränderungen des Japans im 20. Jahrhundert darstellen. Häufig erforschen seine Erzählungen die Suche nach kultureller Identität, indem sie Vorstellungen von 'dem Westen' und 'japanischer Tradition' gegenüberstellen, um komplexe, ironische und provokative Ergebnisse zu erzielen.

Dieses Buch erzählt die Geschichte des Fürsten von Musashi. Geboren im sechzehnten Jahrhundert, der Zeit der Bürgerkriege, legendär ob seiner List wie seiner Stärke und der kühnste, grausamste Heerführer seiner Zeit. Aber die ihm nahestanden, munkelten über seine masochistischen Begierden. Konnte daran etwas Wahres sein? Ich wusste nicht, ob ich diesen unerhörten Gerüchten Glauben schenken sollte. Falls sie der Wahrheit entsprechen, hätte er Mitleid verdient. Von der offiziellen Geschichtsschreibung werden seine sexuellen Neigungen nicht erwähnt, kaum jemand hat auch nur die geringste Ahnung davon. Kürzlich unterzog ich aber geheime Unterlagen im Besitz des Hauses Kiryū eingehenderer Prüfung und lernte so sein eigentliches Wesen kennen. Was mich dabei in besonderem Maße für ihn einnahm, war die Entdeckung seiner verzehrenden Leidenschaft für eine schöne, raffinierte Frau. Eher bezwingt man, wie Wang Yangming sagte, den Räuber in den Bergen als das Böse in der eigenen Brust. Von seiner Biographie zutiefst beeindruckt, fasste ich den Entschluss, die Verästelungen seines Trieblebens in Form einer historischen Novelle wiederzugeben. Ich habe sie "Die geheime Geschichte des Fürsten von Musashi" genannt. All denen, die sie lesen, wäre ich überaus verbunden für die Freundlichkeit, diese Aufzeichnungen nicht als absurde Hirngespinste abtun zu wollen. (Tanizaki Jun’ichirō im Frühherbst 1935)

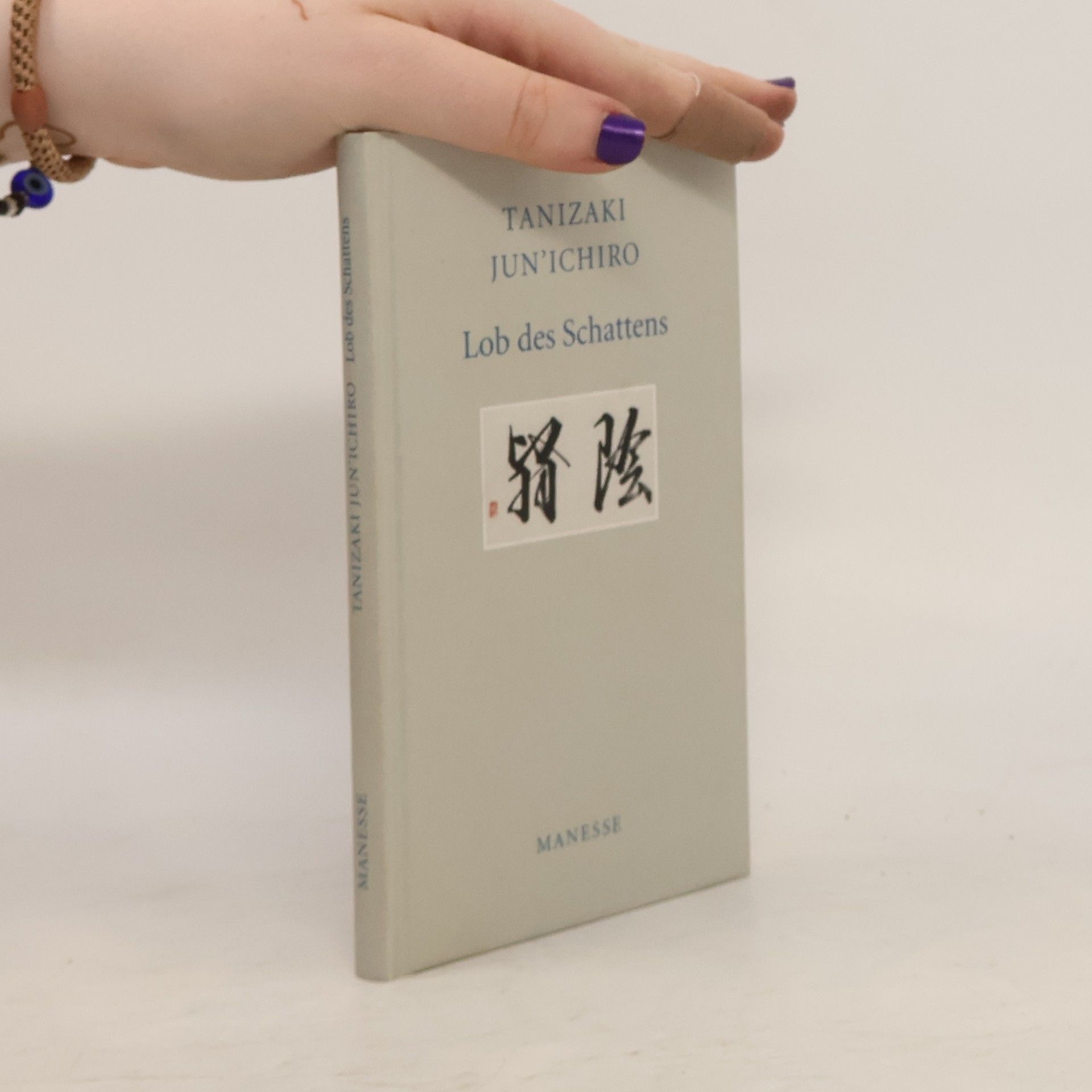

«Wie ein phosphoreszierender Stein, der im Dunkel glänzt, aber bei Tageshelle jeglichen Reiz als Juwel verliert, so gibt es ohne Schattenwirkung keine Schönheit.» Tanizaki Jun’ichiro entwirft in seinem Essay eine faszinierende japanische Ästhetik, die den Umgang mit Licht und Schatten thematisiert. Er untersucht die Wurzeln fernöstlicher Schönheit und zeigt, dass der Schlüssel zum Verständnis dieser Ästhetik im Spiel von Licht und Schatten liegt. Gärten, Häuser und Alltagsgegenstände entfalten ihre Eleganz und ihren Glanz erst im Halbdunkel, wo die Lackoberflächen und das Glitzern von Gold- und Silberfäden zur Geltung kommen. Die besondere Beschaffenheit japanischen Papiers wird erst durch das dämmrige Licht sichtbar. Tanizaki betont, dass Schönheit oft aus der Praxis des täglichen Lebens entsteht und dass die Menschen in dunklen Räumen die Schönheit des Schattens entdeckten und ihm einen ästhetischen Zweck gaben. Mit einem besorgten Blick auf den Westen fragt er sich, welche Auswirkungen der Siegeszug elektrischer Beleuchtung und greller Helligkeit auf die jahrtausendealten Schönheitsvorstellungen Japans haben wird. Sein Essay, an der Wende zur Moderne verfasst, gilt als «ästhetisches Testament Japans» (Neue Zürcher Zeitung).

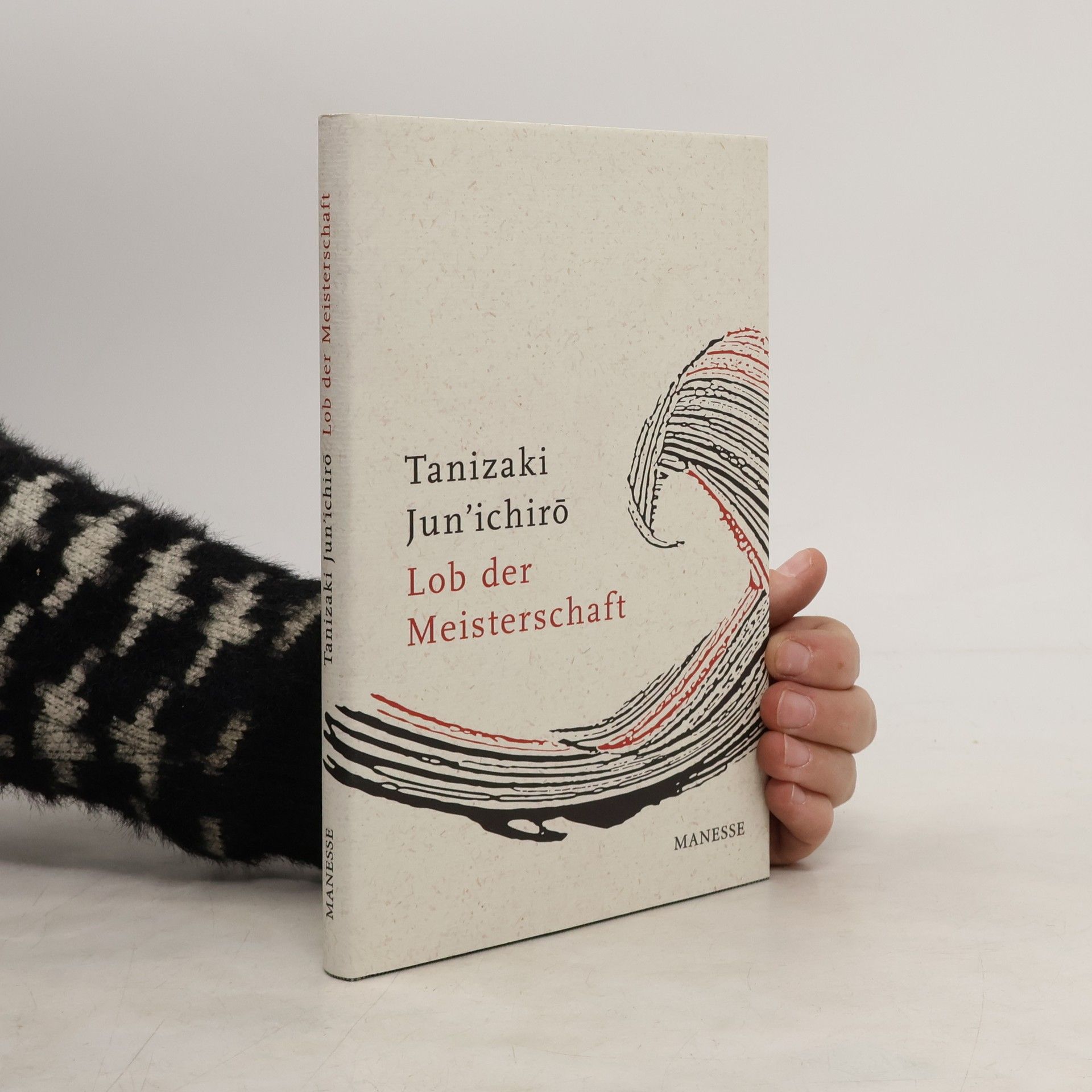

Lob der Meisterschaft

Übersetzt von Eduard Klopfenstein

«Meisterschaft, das ist jene Patina, die sich beim langjährigen, unermüdlichen Polieren ergibt.» Tanizaki Jun'ichiros Essay ist ein Schlüsseltext zum Verständnis der japanischen Kultur und beleuchtet den Unterschied zwischen östlichem Streben nach Meisterschaft und westlichem Kunstverständnis. Er untersucht, wie Meisterwerke entstehen und bietet eine Entdeckung für Freunde fernöstlicher Lebensart. Durch das Verständnis des Fremden eröffnet er auch einen neuen Blick auf die eigene Kultur. Tanizaki zieht einprägsame Vergleiche, wenn er Schauspielkunst, Tanz, Literatur und Malerei seiner Heimat analysiert. Bei der Diskussion über «Meisterschaft» vergleicht er stets mit dem Westen, was zu verblüffenden Fragen führt: Warum entspricht Arthur Schnitzlers Schreiben dem japanischen Gemüt, nicht aber das von August Strindberg? Was verbindet den deutschen Stummfilmstar Werner Krauß mit dem Kabuki-Theater? Was ist das typisch Amerikanische an Charlie Chaplins Filmen? Geschrieben in den 1930er-Jahren, hält Tanizaki in diesem Essay fest, was die Identität Japans über Jahrtausende prägte. Erstmals auf Deutsch in bibliophiler Ausstattung mit Schutzumschlag aus Naturpapier, gebunden in schwarzes, geprägtes Strukturpapier, mit Original-Kalligrafie, 9 s/w-Abbildungen und 1 Kalligrafie.

Ein raffinierter Tagebuchroman von einem der bedeutendsten Autoren Japans, über die dunkle Seite der Sexualität, die Leser auch heute noch in Bann zieht. »Der Schlüssel« ist die Geschichte einer langjährigen Ehe, die von Frust und mangelnder Leidenschaft geprägt ist. Als der Schlüssel zu einem geheimen Tagebuch auftaucht, kommen die unterdrückten Obsessionen und Sehnsüchte ans Licht, mit fatalen Folgen. »Ich schreibe dies nieder, weil ich es nicht mehr ertrage, nicht direkt mit ihr über die Intimitäten unseres Schlafzimmers sprechen zu können. Von nun an werde ich ohne Rücksicht darauf, ob sie es heimlich lesen wird, so schreiben, als spräche ich zu ihr.«

Zwei Frauen lieben einen Mann. Doch der vergöttert eine dritte: seine geliebte Schildpattkatze Lily. Und so bleibt es dem klugen Tier überlassen, den verworrenen Liebesknoten zu lösen und zu beweisen, daß Männer gegen ein entschiedenes weibliches Wesen keine Chance haben, selbst wenn es sich dabei um eine Katze handelt.§Junichiro Tanizakis bezaubernde Liebesgeschichte ist ein Meisterstück subtiler Komik.

Das Ehepaar Kaname und Misako hat sich auseinandergelebt. Sie verzögern die Scheidung-aus Rücksicht auf ihr Kind, aus Furcht vor der gesellschaftlichen Konvention, aus Unentschlossenheit. Um ihrem frostigen Eheleben zu entfliehen, knüpftMisako mit Kanames Einverständnis eine neue Liebesbeziehung an, fühlt sich aber in ihrer neuerworbenen Freiheit nicht wohl. Kaname seinerseits schwankt zwischem dem modernen Frauentyp und dem überliefertem Frauenideal, das er in den Aufführungen des klassischen japanischen Puppentheaters wiederentdeckt. J. Tanizaki hat in "Insel der Puppen", in dem die Einfachheit des Stils wirkungsvoll mit der komplizierten Problematik kontrastiert, den kulturellen Zwiespalt zwischen japanischer Tradition und Moderne meisterhaft mit einer psychologisch einfühlsam geschilderten Ehegeschichte verknüpft. Ein Höhepunkt im Werk des weltberühmten Erzählers, der lange ein favorisierter Kandidat für den Nobelpreis war.

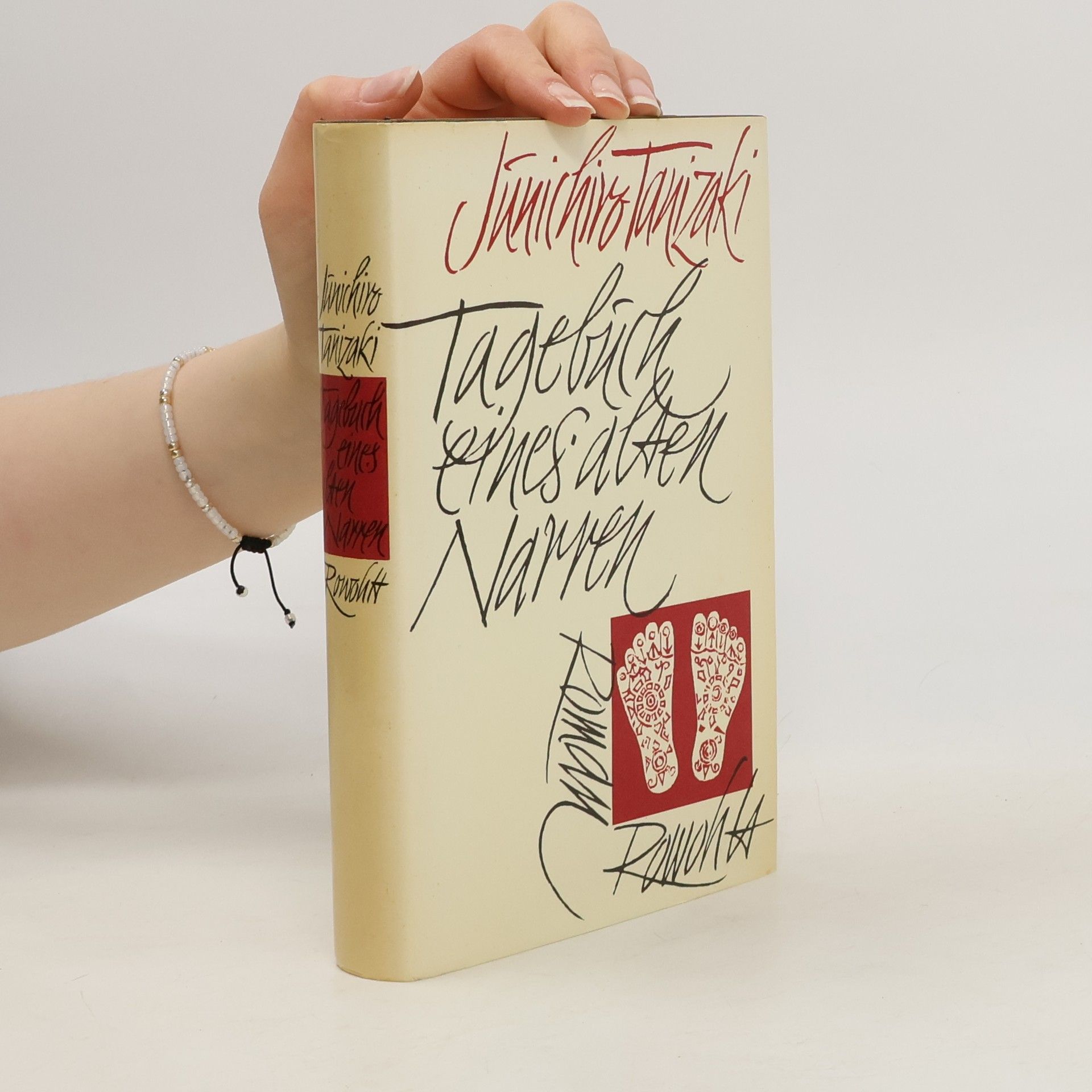

Ein Klassiker der erotischen Weltliteratur Utsugi Tokusuke blickt auf ein ausgefülltes Leben zurück – Wohlstand, eine fürsorgliche Familie, vielfältiger Kunstgenuss. Doch als sein Körper ihn im Stich lässt, reiten ihn mehr und mehr seine sexuellen Obsessionen. Bestechend modern inszeniert Tanizaki Jun'ichirō die radikale Beichte eines «perversen» alten Mannes. Angestachelt von seiner Schwiegertochter, verfällt Tokusuke nochmals lustvollen Neigungen. Je dreister sich Satsuko geriert, desto größer das Vergnügen des großbürgerlichen Patriarchen. Soll sich die restliche Familie ruhig empören: Mit sündhaft teuren Geschenken erkauft sich der Alte die libidinösen Gunstbeweise der ehemaligen Revuetänzerin. Als er Satsuko auch noch auf seinem Grabstein verewigen will, scheint die Situation zu kippen. Ist die junge Frau wirklich das egoistische und zugleich honigsüße Biest, das der greise Tokusuke in seinem Tagebuch beschreibt? Wie in seinen Essays begibt sich Tanizaki in diesem Roman auf die Suche nach absoluter Schönheit, doch endet sie hier in abgründiger Sinnlichkeit. Diesen dunklen Sog formt der Autor zu einem schnellen, mitreißenden Lesevergnügen. Zum 50. Todestag des Autors am 30. Juli 2015