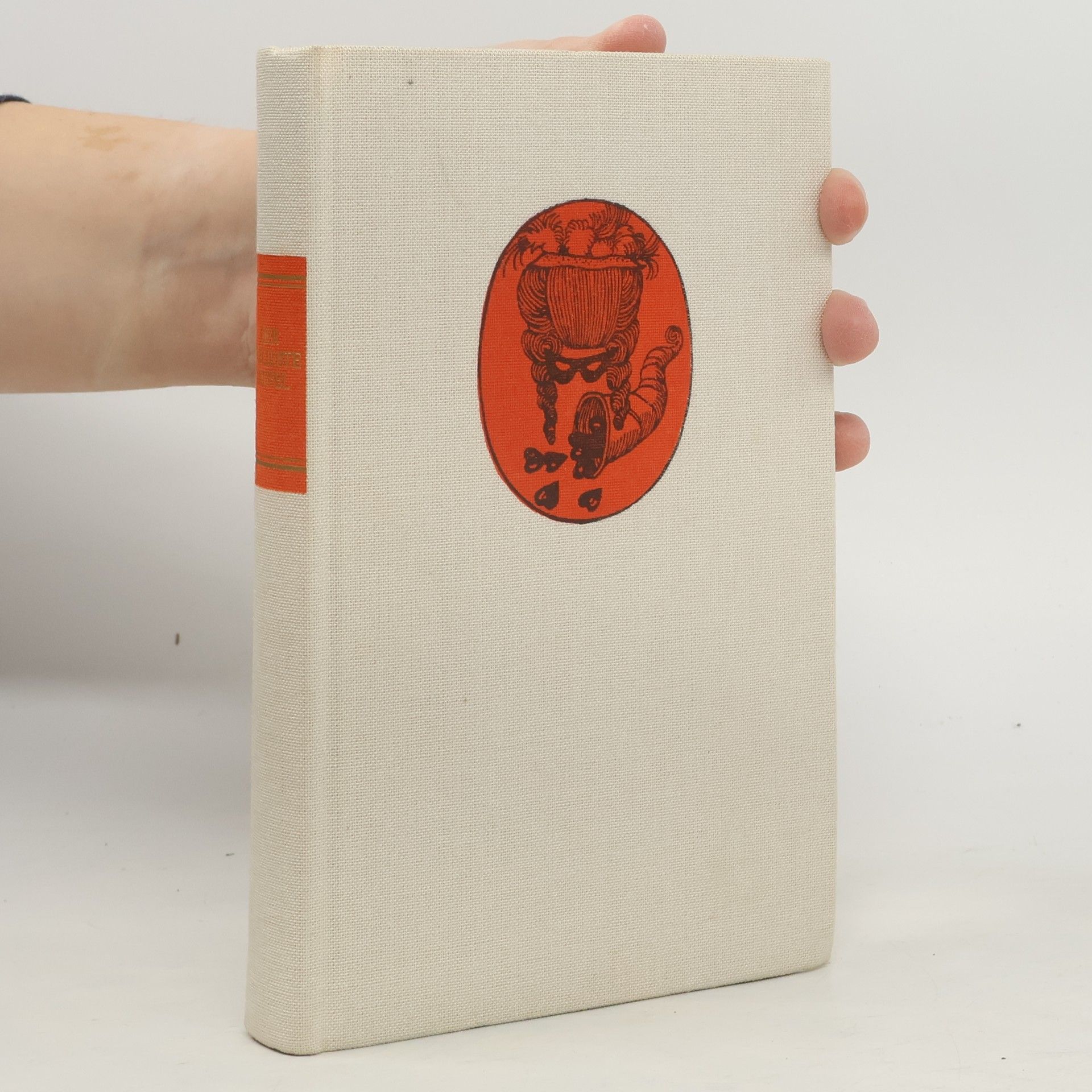

Graciáns Lebenslehre

- 202 Seiten

- 8 Lesestunden

Werner Krauss schrieb sein Buch über den spanischen Moralisten Gracián in der Todeszelle des Zuchthauses Plötzensee. Der berühmte Romanist war wegen seiner Aktivität in der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden; im September 1944 wurde das Urteil in eine fünfjährige Haftstrafe umgewandelt. In einer Vorbemerkung zu diesem Buch, das erstmals 1947 bei Vittorio Klostermann erschien, schreibt Krauss: „Diese Arbeit wurde 1943 unter besonderen Verhältnissen geschrieben. Der Verfasser war auf die ihm von wohlgesinnter Seite zur Verfügung gestellten Gracián-Ausgaben angewiesen. Sekundärliteratur war ihm nicht zugänglich. Wenn nach der Befreiung eine grundlegende Änderung nicht vorgenommen wurde, so geschah es in der Meinung, dass eine Darstellung der Lebenslehre Graciáns aus ihren eigenen Voraussetzungen auch ohne genauere philologisch-historische Koordinierung ein allgemeineres Interesse verdienen kann.“